1990〜2000年代は、イタリア車が“官能”と“個性”を最も強く放っていた時代。電子制御がシンプルで、人の感性によって作られたデザインとエンジンフィールが魅力のネオクラシックモデルが、いま再び注目を集めています。この記事では、当時のフィアット、アルファロメオ、ランチャ、マセラティといった名車の特徴や、故障のポイント・維持のコツまで、オーナー目線で解説します。

イタリア車というロマンと現実

「イタリア車=壊れやすい」。この言葉は、輸入車好きなら一度は耳にする定番フレーズだろう。

確かに、1990年代から2000年代初期のフィアット、アルファロメオ、ランチャ、マセラティは、メカニカルな繊細さゆえに日本車のような“完璧な信頼性”とは異なる。しかしその代わりに、エンジンの鼓動、ハンドリングの官能、内装デザインの美学が、他にはない情熱をドライバーに与えてくれる。

電子制御がシンプルで、機械的な「味」が残るこの時代のイタリア車は、いまや“ネオクラシック”として再評価されている。壊れることを恐れず、手をかける楽しさを知る人々の間で、静かに人気が再燃しているのだ。

イタリア車は本当に壊れやすいのか?

結論から言えば、「壊れるというより“手がかかる”」。

90年代〜00年代のイタリア車は、電装系・油脂系・ゴム部品の劣化が日本車より早い。特に以下のポイントは要注意だ。

- ゴム系部品の劣化:気候の違いもあり、ホース類やブッシュ類は早めの交換が必要。

- 電装トラブル:センサーやリレーの接触不良が多い。湿気・振動の影響を受けやすい。

- エアコン・ウィンドウまわり:レギュレーターの故障やコンプレッサー不調も持病的。

- 内装パーツの経年劣化:ベタつき塗装やプラスチックの割れなど、美観維持に手がかかる。

ただし、これらは「壊れやすさ」ではなく「メンテナンス前提の設計」と捉えるべきだ。

きちんと整備を続けていれば、10年以上にわたって快調に走る個体も多い。

消耗品は日本車より早く減る

イタリア車は走りの味を重視するため、ブレーキやクラッチ、サスペンションが柔らかめに設計されている。そのため、消耗品の交換サイクルが早いのは事実だ。

- ブレーキパッド/ローター:減りが早いが、制動力とフィーリングは抜群。

- クラッチ:操作感が軽快な分、摩耗しやすい。

- 足回り:ブッシュやダンパーがヘタると乗り味が一気に悪化する。

とはいえ、部品供給は意外と安定しており、欧州からのリプロダクトパーツも豊富。

信頼できるイタリア車専門店を見つけておけば、維持費は「高すぎる」というほどではない。

ネオクラシック時代のおすすめモデル

1990〜2000年代は、イタリア車が「官能」と「実用」のバランスを取ろうとした時代。

デザインもエンジンも個性豊かで、今こそ狙い目のモデルが多い。

🔸フィアット・バルケッタ(Barchetta)

小さなオープン2シーター。

FFながら軽快なステアフィールと可愛らしいスタイルが魅力。

扱いやすく維持費も比較的安価で、初めてのイタリア車にもおすすめ。

🔸ランチャ・イプシロン/デルタ(Lancia)

ランチャのラグジュアリー志向とラリーDNAを併せ持つ。

特にデルタHFインテグラーレは伝説的存在で、今やクラシック市場でも高騰中。

イプシロンは女性にも人気の小型車で、上質なインテリアが光る。

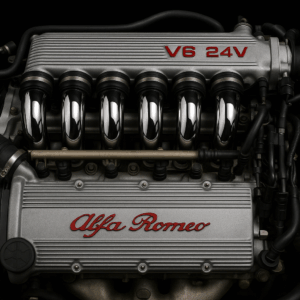

🔸アルファロメオ・156/GTV/スパイダー

この時代のアルファはまさに“デザインの黄金期”。

156のV6エンジン「ブッソサウンド」は今でも熱狂的ファンが多い。

GTVやスパイダーはエモーショナルなフォルムと官能的サウンドが魅力。

関連記事:ブッソエンジンの魅力|アルファロメオが生んだ“音と情熱”の芸術

🔸マセラティ・3200GT

90年代後期を代表する高級GT。

“ブーメランテール”と呼ばれる独特のリアデザインが美しい。

ツインターボV8の爆発的な加速と、贅沢な内装はまさに官能。

維持には覚悟が必要だが、その価値は十分にある。

イタリア車デザインの黄金期|手描きから生まれた曲線美と官能

手作業が生んだ“温度のある造形”

1990〜2000年代のイタリア車は、まだコンピューター(CADやCG)ではなくドラフターによる手描き設計の時代。

紙の上でコンパスと曲線定規を使い、デザイナーが感性のままに線を引くことで、現代車にはない“人の温度”が宿っていた。

現在のように風洞実験や安全基準がデザインを制約する前だったため、ボディラインは大胆かつ自由。

直線的でも冷たくならず、曲線的でも過剰にならない。

人の感覚で描かれた“官能のバランス”こそが、この時代のイタリア車の最大の魅力だ。

デザインの特徴:理屈より感性

この時代のイタリア車は、他国のクルマとは明らかに違う「造形哲学」を持っていた。

- 有機的なライン:空気を切るより、光をまとわせる造形。曲面が生む陰影が美しい。

- プロポーション優先:室内空間よりも外観の美しさを重視。

- ディテールの彫刻性:ドアノブ、メーター、シートなど細部まで芸術品のように造形。

- エンブレム配置や文字のデザインにも美意識が宿る。

- “使いにくくても美しい”を許容する文化があった。

その結果、イタリア車は「走る彫刻」として、所有すること自体が喜びとなった。

イタリアンデザイン事務所の黄金時代

90年代〜00年代は、イタリアン・デザインハウスの全盛期でもあった。

彼らの個性がブランドごとにクルマの顔を形作っていた。

🔸ピニンファリーナ(Pininfarina)

フェラーリやマセラティの象徴的存在。

柔らかな曲面と伸びやかなシルエットを得意とし、「静止していても動きを感じる」造形を創出。

代表作:アルファロメオ・スパイダー、フェラーリ456GT、プジョー406クーペなど。

🔸イタルデザイン(Italdesign/ジョルジェット・ジウジアーロ)

合理性と美を両立させた“工業デザインの巨匠”。

日産やスズキにもデザインを提供し、世界中に影響を与えた。

代表作:アルファロメオ156、フィアットパンダ、ランチアデルタ、フォルクスワーゲンゴルフIなど。

🔸ベルトーネ(Bertone)

エッジの効いた未来的デザインで知られる。

ウェッジシェイプ(くさび形)のパイオニアであり、マセラティやランボルギーニに数々の名車を残した。

代表作:フィアットX1/9、アルファロメオGT、ランチアストラトス、マセラティ3200GT。

🔸ザガート(Zagato)

軽量化とエアロダイナミクスを追求する“職人肌”のカロッツェリア。

ダブルバブルルーフが特徴的で、スポーツカーの美学を貫いた。

代表作:アルファロメオSZ/RZ、アストンマーティンDB7 Zagatoなど。

有名デザイナーたちの哲学

この時代には、個人名がブランドと並ぶほどの“スター・デザイナー”が存在した。

- ジョルジェット・ジウジアーロ(Italdesign)

「機能と美は対立しない。完璧な線は人間の手でしか引けない」 - セルジオ・ピニンファリーナ(Pininfarina)

「クルマは芸術ではない。しかし、芸術のように美しくあるべきだ」 - マルチェロ・ガンディーニ(Bertone)

ランボルギーニ・カウンタックやストラトスを手掛けた伝説的デザイナー。

構造と造形を同時にデザインする“エンジニアリング・アート”を体現。

彼らは「見た目」だけでなく、“走りの感情”をデザインに宿すことを最も重視していた。

その思想が、アルファロメオのグリル、マセラティのフェンダーライン、フィアットの丸みなど、ブランドの“顔”として今も受け継がれている。

CGデザイン時代との違い

現代のクルマは空力、衝突安全、歩行者保護などの規制で形が似通っている。

対して90〜00年代のイタリア車は、感性主導の最後の時代。

風洞実験よりも“美しく見えるか”を優先し、CGでは再現できないわずかな曲率の違いで個性を出していた。

ドラフターの上に置かれた線には、人間の癖・迷い・情熱が残る。

その不完全さが、結果的にクルマを“生き物”のように感じさせているのだ。

イタリアンデザインのDNAは今も生きている

現代のアルファロメオ・ジュリアやマセラティ・グレカーレにも、かつての手描きデザインの魂は息づいている。

ボディの抑揚、光の移ろい、素材の手触り。

それらはかつてのカロッツェリアの哲学を現代に翻訳したものだ。

イタリア車が時代を超えて魅力的に映る理由――

それは「速さ」でも「高級感」でもなく、“人間の美意識”を形にしているからにほかならない。

どこで整備すべきか?──専門ショップの重要性

ネオクラシックのイタリア車は、ディーラーでは純正部品が入らないことも珍しくない。

そのため、古いイタリア車の整備はイタリア車専門店に依頼するのが鉄則だ。

専門店では、欧州ルートでの部品調達・リプロパーツ対応・独自の修理ノウハウを持っており、ディーラーでは修理不能と言われたトラブルでも直すことができる場合が多い。

また、同じ車種を長年扱ってきた経験から、持病やウィークポイントを熟知している。

特におすすめの選び方は以下の通り:

- 同型車の整備実績が豊富か

- 純正/社外パーツの取り寄せルートを持っているか

- オーナーとの距離感が近く、相談しやすいか

整備士との信頼関係が築ければ、「壊れたらすぐ直す」ではなく「壊れる前に対処する」楽しさを味わえる。

Macchina(マッキナ)|全国のイタリア車整備・メンテナンスショップ検索

イタリア車と上手に付き合うための心得

イタリア車は“道具”というより“パートナー”に近い。

気まぐれで、手間がかかるが、その分だけ愛着が深まる。

- 定期的にオイルや水回りを点検する

- 少しの異音や振動も放置しない

- メンテナンス履歴を細かく残す

- 信頼できる工場を「かかりつけ医」にする

これらを徹底すれば、イタリア車は日本車にはない感情的なドライビング体験を与えてくれる。

そして、週末にエンジンをかけるたび、機械が生きていることを感じるはずだ。

今こそ、ネオクラシック・イタリア車を選ぶ理由

電動化が進む今の時代、メカニカルなエンジン音や軽いボディフィールを味わえるクルマは確実に減っている。

そんな中で、1990〜2000年代のイタリア車は「人間らしい感覚」を残した最後の世代とも言える。

この時代の車は、まだコンピューターに支配されず、“人が機械を操る快感”がある。

最新車のような快適性はないが、走ることそのものの楽しさを教えてくれる存在だ。

壊れやすさを恐れて距離を置くのではなく、理解し、付き合い方を学べば、イタリア車は何年経ってもあなたを裏切らない。

手をかけるほどに応えてくれる――それが、ネオクラシック・イタリア車の最大の魅力だ。