エンジンの鼓動に“魂”を感じる瞬間がある。アルファロメオが誇る伝説のV6、ブッソエンジン(BUSSO)はその象徴だ。クロームに輝く吸気パイプ、胸を震わせる金属音、そして職人の手で磨かれた造形。数字では測れない官能が、いまも世界中の愛好家を魅了し続けている。この記事では、開発者ジュゼッペ・ブッソの哲学、ブッソサウンドの魅力、搭載モデル、そして維持のリアルまでを“語り”として紐解いていく。

ブッソエンジンとは──アルファロメオが生んだ“音と情熱の塊”

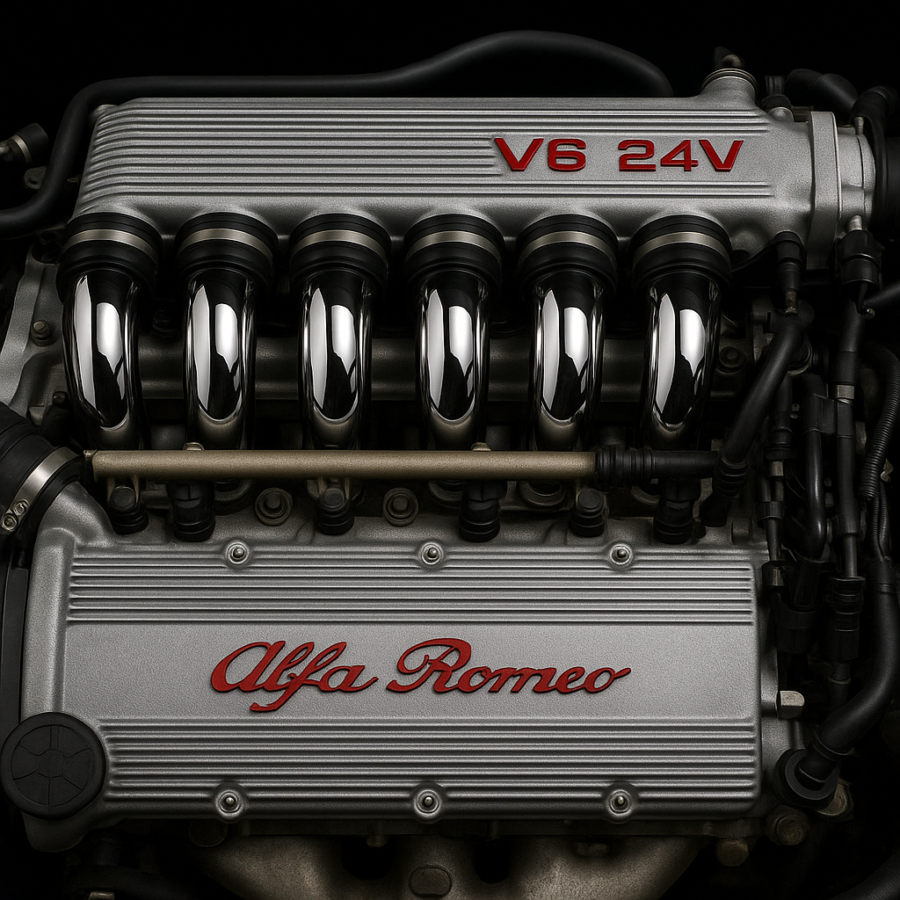

ボンネットを開けた瞬間に、まるで芸術作品のような輝きを放つV6ユニットがある。

クロームメッキのインテークパイプが並び、まるで金属彫刻のように光を返す──それがアルファロメオのブッソエンジン(BUSSO V6)だ。

イタリア車を語るうえで、この名を避けて通ることはできない。

【参考記事】

ミラノの情熱から生まれたエンジン

この名機を生んだのは、アルファロメオのエンジニア ジュゼッペ・ブッソ(Giuseppe Busso)。

第二次世界大戦後、まだイタリアが混乱の中にあった1950年代初頭、彼は「アルファロメオらしいエンジンとは何か」を問い続けた。

その答えが、滑らかで、力強く、そして美しい音を奏でるV6。

1950年に発表されたアルファロメオ6C以降、数十年にわたって進化を続け、90年代〜2000年代に完成形を迎える。

「機械であっても、感情を持つべきだ」──ブッソの信念は、そのサウンドと造形に息づいている。

ブッソサウンド──魂が震えるV6の咆哮

ブッソエンジンを語るとき、誰もがまず口にするのがその音だ。

乾いた排気音に始まり、回転を上げるごとに金属的で伸びやかなハーモニーへと変化していく。

それはただのエンジンノイズではない。

人の感情を動かす「楽器」のような響きだ。

3,000回転を超えたあたりから一気に官能の世界へ。

金属が共鳴し、オイルの香りが立ち上る。

まるでオペラのクライマックスを聴いているような熱量が、ドライバーの胸を打つ。

その感覚を味わった者は、もう二度とブッソのいない世界には戻れないと言われるほど。

美しい機械──眺めて酔うV6

ブッソの魅力は音だけではない。

ボンネットを開けたときの“造形美”もまた格別だ。

インテークパイプが6本、波打つように並び、その一本一本がクロームの輝きを放つ。

ヘッドカバーには「ALFA ROMEO」の刻印。

それは工業製品ではなく、まるで工芸品だ。

エンジンルームが展示室のように見える車は、世界でもそう多くはない。

BUSSO V6にも違いがある|SOHC・DOHC・ターボが語るそれぞれの個性

同じ“ブッソV6”でも、その心臓は一つではない。

アルファロメオが誇るこの名機には、時代と目的によって姿を変えた3つの表情がある。

それが、SOHC(シングルカム)/DOHC(ツインカム)/ターボ付きの2.0リッターTB。

どれもジュゼッペ・ブッソの哲学を受け継いでいるが、鼓動も性格もまるで違う。

SOHC──原点の滑らかさと官能の始まり

最初期のブッソV6はSOHC(シングル・オーバーヘッド・カムシャフト)。

2.5Lや3.0Lに搭載され、75や90といった80年代〜初期のアルファロメオを支えた。

SOHCは構造がシンプルで、回転フィールが驚くほど滑らか。

高回転での鋭さよりも、中回転域での「トルクのうねり」が心地いい。

エンジンをかけた瞬間、金属が共鳴するような柔らかいサウンドが立ち上がり、

まるで古いワインのような深みを感じさせる。

一言でいえば、“機械の優しさ”を持ったブッソ。

今ではこのSOHC仕様こそ「オリジナルの味」として評価されている。

DOHC──黄金期のアルファを支えた完成形

90年代に入ると、ブッソV6はDOHC(ツインカム)化され、完全に成熟期を迎える。

3.0L、そして3.2Lへと進化し、GTV、スパイダー、156、147 GTAなどに搭載。

DOHC化によって吸排気効率が高まり、より高回転まで伸びるサウンドとパワーを手に入れた。

4000rpmを超えた瞬間、吸気音が金属のベルのように響き、

「これぞアルファ!」と叫びたくなるような陶酔感がある。

SOHCの優雅さに対して、DOHCは情熱的で、時に荒々しい。

しかしその中にも緻密さがあり、ブッソが晩年まで追い求めた“官能と精密の両立”が感じられる。

この時代のブッソこそ、多くのファンが「最後の純粋なアルファロメオ」と呼ぶ理由だ。

2.0 V6 TB──小さな怪物

忘れてはならないのが、2.0リッターV6ターボ(TB)。

排気量が小さい分、税制に合わせて設計されたイタリア国内向けモデルだったが、

その実力は決して“小排気量”ではない。

ターボラグの後に訪れる一瞬の爆発──まるで火を噴くようなトルク。

そして回転上昇とともに、タービンの唸りがブッソサウンドに溶けていく。

それは自然吸気の官能とはまた違う、暴れ馬のような魅力があった。

このエンジンが搭載されたGTV 2.0 TBや 2.0 TBは、

いま中古市場でも“知る人ぞ知る隠れた名機”として注目されている。

それぞれのブッソに宿る個性

- SOHC:シルキーで穏やか、クラシカルな味わい

- DOHC:鋭く伸びやか、黄金期の完成形

- 2.0 TB:ターボの刺激とブッソらしい金属音の融合

どれを選んでも間違いはない。

それぞれが異なる“性格”を持ちながらも、共通しているのは魂の鼓動。

アルファロメオがまだ「人の手でつくる機械」だった時代の息遣いが、確かに感じられる。

ブッソが宿る名車たち

この美しきV6が搭載されたモデルは、いずれも時代を代表する名車ばかり。

- アルファロメオ GTV/スパイダー(916系)

- アルファロメオ 156/166

- アルファロメオ 147 GTA

- アルファロメオ 75/90/SZ

どのモデルも、ボディの軽さとエンジンのフィーリングが絶妙に噛み合い、

“走る芸術”と評された。

特にGTAに積まれた3.2L版は、ブッソV6の最終進化系。

レスポンス・トルク・音──すべてが極限に達している。

イタリア車おすすめモデル|1990〜2000年代のネオクラシックが今、熱い理由

なぜこれほどまでに愛されるのか

ブッソエンジンは、スペックや馬力の数字では語れない。

むしろ数字だけを追えば、ドイツ車の方が優れている。

だがブッソは、人間の五感すべてで楽しむためのエンジンだ。

アクセルの踏み始めで感じる金属の張り、

回転を上げた瞬間の音の変化、

そして信号待ちのアイドリング音までもが愛おしい。

イタリア人がつくるエンジンは、単なる機械ではない。

それは“情熱”そのもの──人間味の塊だ。

ブッソエンジンを維持するということ

SOHCでもDOHCでも、そしてTBでも共通して言えるのは、

「ブッソは愛情を注がなければ応えてくれない」ということだ。

特にタイミングベルトは命綱。

交換の目安は4〜5万kmまたは4年ごと。

これを怠ると、バルブがピストンに接触し、取り返しのつかない損傷を招く。

また、エンジンルームがぎっしり詰まっているため、

整備性は決して良くない。

オイル漏れ、冷却系、イグニッションコイルのトラブルなど、

小さな不調を見逃すと大きな出費に繋がる。

だが、それでも多くのオーナーは口を揃えて言う。

「ブッソが回る音を聞けば、そんな苦労は全部忘れる」と。

美しく、力強く、感情的なエンジンほど、手もかかる。

ブッソも例外ではない。

しかし、それを理由に距離を置くのは惜しい。

このエンジンを維持するために大切なのは、「信頼できる主治医(整備士)」を持つこと。

オイル管理も欠かせない。

オイルをケチれば、あの音色が濁り、寿命を縮める。

整備に苦労することもある。

パーツが手に入りにくいこともある。

しかし、それを乗り越えた先にある“ブッソの咆哮”は、どんな苦労も報われるほどに美しい。

いま、ブッソを選ぶという贅沢

2005年、ブッソエンジンの生産は幕を閉じた。

だが、いまも世界中でこのV6を愛する人がいる。

中古市場では程度の良い個体が減り、値上がりが続いている。

それでも、多くのオーナーは言う。

「壊れることより、乗らないことの方が罪だ」と。

エンジンをかけるたび、金属が目を覚まし、心が高鳴る。

その瞬間のために、ブッソは存在している。

メカニックな音と熱が、人の心を揺さぶる──

そんなエンジンは、もう二度と生まれないかもしれない。

終わりに:機械に魂を宿した最後のエンジン

ブッソは単なるアルファロメオのエンジンではなく、

「機械が人の心を動かせる」という時代の象徴だった。

冷たく合理的な現代の車に慣れた私たちに、

あの音はもう一度“ドライブの原点”を思い出させてくれる。

それは、数字では測れない幸福。

ブッソの鼓動が続く限り、

イタリア車は、そして私たちの情熱も、決して止まることはない。